La Quaresima viene definita come il tempo “forte”, o come un periodo in cui la liturgia o le tradizioni ci propongono penitenze o fioretti di vario genere . O ancora un periodo in cui ricorrono e si ripetono diversi termini consueti quali rinuncia, sacrificio, deserto, passione, ecc… Noi ne abbiamo scelti 3, preghiera, silenzio e conversione e in queste settimane ne proponiamo una riflessione e una attualizzazione nella concreta vita quotidiana di ogni cristiano.

Cosa ci dicono oggi queste parole? Sono portatrici di valori e stili di vita che hanno ancora un significato ai nostri giorni? O sono solo un retaggio del passato e del superficiale “si è sempre fatto così”?

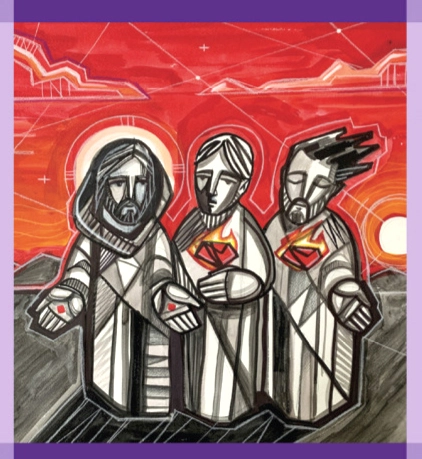

Siamo entrati nel tempo della Quaresima, periodo che ricorda i quaranta giorni di Gesù nel deserto, dove venne “condotto dallo Spirito per essere tentato dal diavolo” (Mt 4, 1).

È in questo tempo che Gesù si prepara a vivere la sua missione nel mondo, è qui nella solitudine, nel silenzio che lo circonda, fuori dal rumore del mondo, che Gesù vince la SUA battaglia con il male. I Vangeli narrandoci la vita del figlio unigenito, parlano anche alla nostra vita.

Anche noi possiamo vivere questi quaranta giorni, il nostro tempo di deserto, tornando a scegliere di vivere da: “Figli del Padre vostro celeste…” (Mt 5,45). Solo da questa consapevolezza (sentirsi figli), può nascere un dialogo, un affidamento fiducioso, la speranza che la nostra vita non è un insieme di cellule che vivono fino ad esaurirsi e poi più nulla! Siamo fatti per l’eternità… Eppure tutto questo troppo spesso facciamo fatica a crederlo o ricordarlo… è più facile che prevalga l’immagine di Dio come qualcuno che ci giudica, che ci chiede di fare cose che non comprendiamo, troppo lontano da noi, dalle nostre vite reali, piene di cose

da fare e di problemi che non possono coinvolgere un Dio così lontano!

I discepoli che seguivano Gesù, il “Maestro”, rimasero stupiti vedendolo pregare in questo modo: “Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte per pregare. E, fattosi sera, era là tutto solo” (MT14,23). Capivano però che da quella preghiera, da quel continuo rapporto intimo con il Padre, Egli traeva la propria forza. Ogni volta che doveva prendere una decisione importante, prima di una scelta, quando sentiva il bisogno di ritrovare la forza, di riposarsi un poco…la preghiera era la costante che gli permetteva di proseguire il cammino, il suo aiuto, il suo rimedio, il suo sollievo.

Così gli domandarono: “…Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli”. Ed egli disse loro: “Quando pregate, dite: Padre,…” (Lc 11, 1-2). Comincia così l’unica preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli,

e che ancora oggi noi ripetiamo dopo 2000 anni. Nel vangelo di Luca, questa prima invocazione nasce dal cuore stesso di Gesù che sceso dalla montagna condivide con i suoi amici quello che ha vissuto nella sua preghiera. La prima parola che

insegna Gesù è come chiamare DIO: “Padre (Abbà)” (il modo con cui i figli chiamano il Papà in famiglia, nell’intimità).

Questo è il nome di Dio! Questo ha insegnato il Figlio da sempre unigenito ai suoi discepoli e a noi: sentirci figli come lo è Lui, amati da Colui che ci conosce da sempre e può vedere e comprendere cosa abita nel profondo del nostro cuore. Se

riuscissimo a vivere così il nostro rapporto con Dio potremo trasformare la nostra preghiera in un vero dialogo d’Amore con Lui che ci chiede solamente di lasciarci amare.

Fabrizio Zo

LA PREGHIERA È IL RESPIRO DELL’ANIMA, SENZA IL RESPIRO CESSO DI VIVERE.

Che significato può avere per te questo modo di vedere il senso della preghiera? È attuabile nella nostra vita quotidiana?

PREGARE È METTERSI NELLE MANI DI DIO COSI’ COME SIAMO, con i nostri dubbi, i nostri bisogni, le nostre gioie e i nostri momenti di sconforto e delusione. E’ vero questo aspetto per te?

SE MI AFFIDO A DIO NELLA PREGHIERA POSSO SENTIRE IL SUO CONFORTO, LA SUA PRESENZA.

Spesso invece si sente dire ho pregato ma Dio non mi risponde: il grande mistero del silenzio di Dio.